2008年7月1日

運動器不安定症

運動器不安定症

高齢者のADL(日々の生活活力)やQOL(生活の質)が損なわれる脳卒中や心疾患の予防や治療は進歩してきましたが、要介護状態や要支援状態になる原因として転倒・骨折と関節症が大きな割合を占めてきています。WHOが「骨と関節10年」を提唱し、わが国では2000年から「運動器の10年」がスタートするなど、運動器障害の重要性は世界的な共通認識となっています。では、どのような人に転倒・骨折予防のプログラムを組んでいくかを検討するために考えられたのが「運動器不安定症」です。簡単にいいますと、体がふらふらして転びやすい状態のことです。転倒しやすい人を選別するのに簡単な検査があります。

ひとつは、「開眼片脚起立時間」といって、両目を開けたまま両手を腰に当てて片脚で立ち、地面に足がつくまでの時間を計ります。15秒以内ですとその後の1年間の転倒骨折のリスクが急激に高まるというデータが出ています。

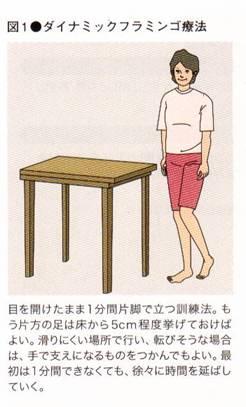

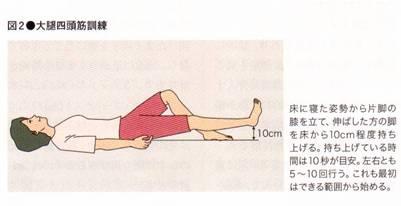

もうひとつは、椅子に座った状態から3m先の目標まで歩き、折り返して元の椅子に戻り、再び座るまでの時間を計ります。11秒以上かかると、やはり転倒骨折のリスクが高まるとされています。どんな運動でもやらないよりはやった方が良い結果につながりやすいのは事実ですが、歩くのがつらかったり、転倒しやすいヒトには、整形外科学会が示している「ダイナミックフラミンゴ療法」(図1)と「大腿四頭筋訓練」(図2)があります。どちらも特別な器具を必要としないため、やり方を覚えれば自宅で実行可能です。大腿四頭筋(太もも)を鍛えると、膝の痛みが軽減し、散歩を楽しめるようになります。訓練→筋力強化によって動ける範囲が広がる→好きなことができる→さらに運動して筋力と骨強度の向上という好循環をもたらし、転倒・骨折の予防になります。